Nengok eksplorasi migas bentar ya ….

Mengapa Indonesia Timur ini agak lambat eksplorasi migasnya ?

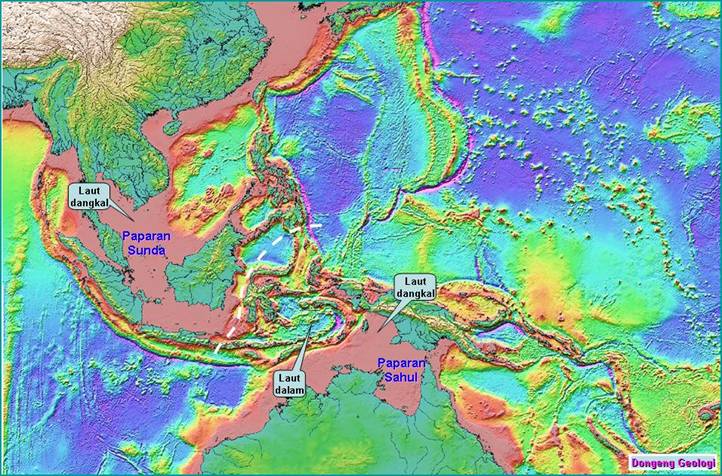

Memang Indonesia Timur ini beda jauh secara geologi dari Indonesia Barat. Kalau pelajaran jaman sekolah SMP dulu yang barat disebut Dataran Sunda dan yang timur Dataran Sahul. Saat ini geoscience menyebutnya untuk bagian barat sebagai Sunda Shelf (paparan Sunda) bagian dari Eurasia Plate. Sedangkan yang timur bagian dari Australian Plate. Sakjane dulu batasnya sudah diperkirakan oleh ahli biologi Wallace, disebut Wallace line.

Cirinya Indonesia barat lautnya dangkal, Indonesia Timur lautnya sangat dalam. Namun ada yg dangkal di sebelah selatan Pulau Irian, yg merupakan kepanjangan dari Australia. Geologi Indonesia timur lebih kompleks karena tektonik tumbukannya juga dipengaruhi merangsuknya plate/kerak samodra dari Timur. Ini yg membuat Filipina makin runyem struktur lipatan dan patahan geologinya.

Secara historis,

Indonesia barat diketemukan migas lebih dahulu dibanding Indonesia Timur. Dibornya sumur Talaga Said akhir abad 19, merupakan sumur tertua di Indonesia dan kedua di dunia. Eksplorasi selanjutnya merembet hingga Balikpapan. Hampir semua eksplorasi diketemukannya migas ada di Indonesia Barat. Disini secara tidak sengaja pengetahuan kita tentang Indonesia Barat lebih maju, dan Pengetahuan geologi Indonesia Timur menjadi tertinggal.

Secara geologis

Irian dan laut arafura yg cukup “dangkal” ini lebih mirip kondisi geologi NWShelf Australia hingga Timor Gap area. Itulah sebabnya dulu ARCO sekarang BP yang menemukan lapangan Gas Wiriagar (Kompleks Tangguh Field), mendekati dari pengetahuan geologinya dari Australi dan Nugini. Orang-orang Indonesia lebih sering mendekati geologi dari arah Indonesia Barat jelas susah nyambungnya.

Latar belakang pengetahuan, operasi dan teknologi

Karena kompleksnya geologi serta historis diatas, maka Indonesia timur hanya sedikit dipelajari. Secara operasi juga karena lautnya cukup dalam menjadikan teknologi drillingnya tertinggal. Nah kalau sesuai dengan uraian anda dengan new tekno mungkin nantinya (dan seharusnya sudah mulai) akan dikerjakan eksplorasinya.

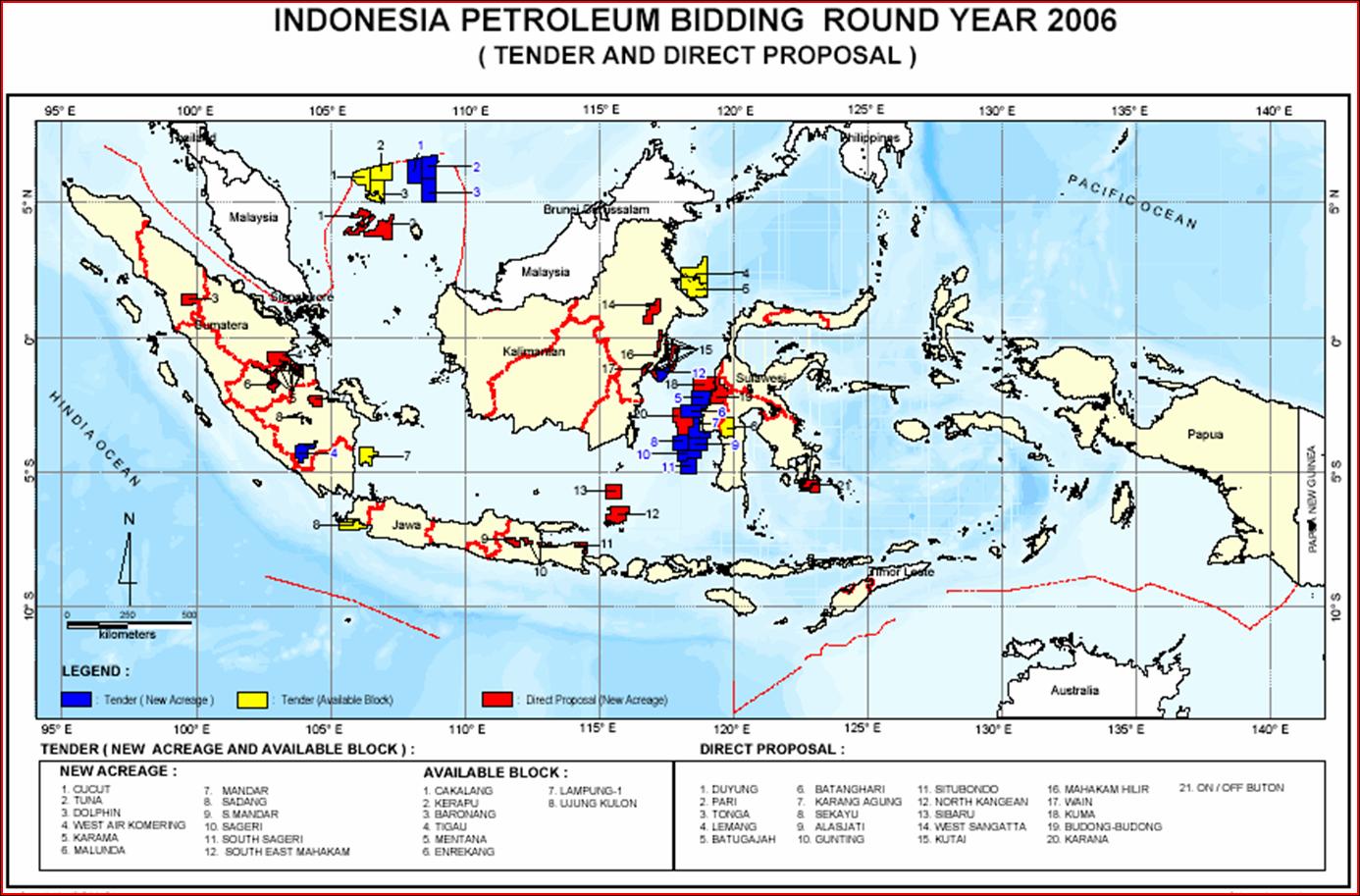

Sayangnya daerah Indonesia Timur ini tidak termasuk diantara 41 blok (daerah) yg ditawarkan Migas bulan Agustus kemarin. Ntah mengapa aku ngga ngerti. Padahal ada Amborip Block disekitar Arafura itu yg masih belum “laku” (mungkin masih terbuka, aku mesti chek lagi!). Sedangkan Banda Sea yg laut sangat dalam ini pengetahuan geologinya orang-orang saat ini masih gelappp !!

Kendala operasi lainnya adalah, Indonesia ini kan sepertinya “juwalan” daerah untuk mengundang investor. Tetapi kesulitannya karena sepertinya banyak yg ngga tahu geologinya, ya gimana mau ngejualnya ? Misalnya berapa harga jualnya kan sulit nentuinnya, berapa splitnya yang menarik, bagaimana term eksplorasinya dll.

Latar politis, barangkali saja ada atau hanya efek yg diatas itu. Nah kalau ini njenengan aja yg njelasin aku ra mathuk

Yang aku tahu hanyalah:

- MIGAS tugasnya mengkapling2 blok utk “dijual”,

- BPMIGAS ini badan lain tugasnya mengawasi perusahaan kontraktor2 (KPS), misal Exxon, Chevron, Petronas dll … yg jumlahnya mungkin 60an lebih. Termasuk Lapindo, Medco dan juga Pertamina.

- Pertamina sendiri, ini yg dulu memegang ketiganya. Sekarang dibagi 3 spt diatas itu dan anda yg lebih tahu mengapa dibagi2 (lebih tepatnya dipecah).

Ketiga institusi diatas semuanya berada dibawah RI-1.

Indonesia Timur lebih maju dalam eksplorasi mineral bijih.

Indonesia Timur ini walaupun eksplorasi migasnya agak ketinggalan dari Indonesia Barat, namun sebaliknya dalam eksplorasi mineral bijihnya sangat maju. Anda tentunya tidak kaget dengan Freeport. Bijih cukup besar di Freeport berada di

Berita bagus penemuan gas di Lapangan Wiriagar (yg lebih dikenal sebagai pengembangan proyek Tangguh) merupakan jendela bagus perkembangan Migas Indonesia Timur. Dahulu juga ada berita pertambangan Indonesia barat yg menggegerkan, yaitu dengan berita penemuan tambang emas Busang yg ternyata “HOAX”. Aku pikir dulu Busang sebagai jendala atau pintu pembuka mineral bijih Indonesia Barat, ternyata salah.

Walau RUU Minerba masih dibahas” terus di DPR (sudah 6 tahun lebih), ada berita bagus perkembangan mineral bijih Indonesia barusaja datang dari kawan di pertambangan yg mengabarkan, beritanya ada disini. Juga kawan iagi lainnya mengabarkan beberapa perusahaan mineral bijih sudah kebelet mengekplorasi di daerah Sumatra.